|

Seit der festlichen Weihe des restaurierten Domes

am Ansverus-Tag, den 15. Juli 1966, sahen viele Menschen das

Gotteshaus, nahmen teil am Gottesdienst, an Morgenandachten und an

abendlichen Chor- und Orgelkonzerten und spürten im Denken und in

Andacht die Strahlungskraft dieses Bauwerks, das nun in der

wiederhergestellten "Urfassung" zu uns spricht. Es ist beglückend,

diese Menschen über ihre Eindrücke sprechen zu hören. Aus zwei in

jüngster Zeit an Domprobst Dr. Groß gerichteten Briefen

1) seien

einige Sätze als Beispiel dafür wiedergegeben: ". . . Noch nie hat

ein Raum so stark auf meine Augen und mein Gefühl eingewirkt wie

dieser, in dem wir einander begegnet sind, kleine Menschen, doch

einbezogen in die Größe, die hier wohnt, in die Würde, die sonst

überall zerbricht, in den Ernst, den das einfallende Licht so

ergreifend heiter stimmt. Es ist ein wohnliches Haus, trotz seiner

Strenge, und sein Geist kann Menschen verwandeln . . ." ". . . Mein

Verhältnis zu Ihrem Dom wurde schon in meiner Jugend begründet. Doch

nie war ich so ergriffen, überwältigt und erhoben wie dieses Mal.

... Es ist so gar keine kirchliche Eitelkeit in diesem Haus! Es ist

in ihm alles, was uns Menschen fehlt: Größe, Strenge, Reinheit,

Einfachheit, Würde, Herrlichkeit..."

Eine wundervolle Aufgabe war es, aus den "verhüllenden Umwandlungen

des 19. Jahrhunderts", aber auch der Jahrhunderte davor, "den

ursprünglichen Kern herauszuschälen" (Peter Hirschfeld), also bis

zur "Urfassung" vorzustoßen. Ich habe es mir nun zum Ziele gesetzt,

auch in den Randbereichen neben dem Dominnern, also in der

Vorhalle, Sakristei, im Kapitelsaal, Archivraum, im Kreuzgang und am

Äußeren des Gotteshauses an der Südfront der Vorhalle, am Turm, an

den beiden Nebenapsiden und an seinen Ausstattungsstücken, wie z. B.

am spätgotischen Wandelaltar und den mittelalterlichen

Holzschnitzwerken, Schicksalsspuren abzulesen und sie bis zu ihren

Anfängen zurückzuverfolgen. Die Arbeit wird freilich dadurch

erschwert, daß wesentliche Bauurkunden weder vorhanden, noch

erreichbar sind. Aber wer mit seinen Mitarbeitern während der Jahre

1960 bis 1966 und auch schon vorher seit 1952 mit offenen Augen und

empfänglichem Sinn den Dingen um dieses Gotteshaus nahe war, dem

erschließen sich auch Quellen, die zu Erkenntnissen führen.

In lockerer Folge soll hier darüber berichtet werden. Ich möchte

zuerst einiges über die Vorhalle, dann über den Turmbau,

anschließend über die Nebenapsiden und den gotischen

Wandelaltar

mitteilen.

Die Vorhalle

Mit dem Bau der Eingangshalle um 1220 war der Ratzeburger Dom nach

einer Bauzeit von einem halben Jahrhundert im wesentlichen

abgeschlossen. Erst 1251 begann man mit dem Bau des Ostflügels der

Klausurgebäude. Die Vorhalle, das "reizvollste und am meisten

durchgestaltete Baugebilde sowohl im Äußeren als auch im Inneren,

das wir am Ratzeburger Dom antreffen, eine Spitzenleistung des

frühen Backsteinbaue;, überhaupt" (Kamphausen), ist ursprünglich

eine Marienkapelle gewesen. Heinrich der Löwe hatte gelobt

2), den

Dom zu Ehren der

____________________

1) Erich Lüth, ehemaliger Pressechef des Hamburger Senats.

2) von Notz, Seite 20. Vgl. auch Zehntenregister. Meckl.

Urkundenbuch I. Band 786-1250, Schwerin 1863, Seite 377 in Nr. 375:

"Hanc liberam cum omni iure dux Heinricus contulit Raceburgensi

episcopo, quia, cum primum intraret terram cum exercitu, prima

[nocte] quievit ibi, et hoc primum sacrificium fecit deo et beate

Marie."

Lbg. Heimat NF 64, Seite 10

Lbg. Heimat NF 64, Seite 11

Mutter Gottes zu stiften. Geweiht wurde er, der ja fast zu gleicher

Zeit mit den Domen in Lübeck und Braunschweig errichtet wurde, der

Jungfrau Maria und dem Apostel Johannes. Ihre Bilder, vor die

Rückwände mit dem byzantinischen Muschelnimbus gestellt, stehen

unter dem großen Triumphkreuz als älteste Zeugnisse bildnerischen

Schmuckes, den der Dom trotz mancher Plünderung über die Zeiten

gerettet hat. Um 1260 mögen sie entstanden sein.

Die Gottesmutter genoß höchste Verehrung. Es ist durchaus möglich,

daß der Dom in ältester Zeit nach ihr seinen Namen führte. In einer

Urkunde von 1261 wird er "ecclesia sanctae Mariae in Raceburg"

3)

genannt. Von 1210 stammt das älteste uns erhaltene Kirchensiegel. Es

trägt die Umschrift "SIGILLU SANCTE MARIE VIRGINIS IN RACEBURG +"

4)

und zeigt im Bild Maria mit dem Kind. In der zweiten Hälfte des 15.

Jahrhunderts besitzt der Dom zwei holzgeschnitzte Bildwerke der

Madonna, das eine von dem Lübecker Bildschnitzer Johannes Stenrat,

etwa 1470, das zweite von dem Lübecker Bildschnitzer und Maler Hans

Hesse, etwa 1440 entstanden, dazu eine Pieta von Johannes

Stenrat,

auch aus der Zeit um 1470 5). Es kann mit Sicherheit angenommen

werden, daß die "schöne Madonna" von Hans Hesse den Marienaltar in

der (damals noch fensterlosen) Altarnische der Vorhalle zierte. Ihr

späteres Schicksal war betrüblich: Entweder bei der großen

Domplünderung am 23. Mai 1552 oder zur Reformationszeit zwischen

1564 und 1574 - "nach Abschaffung der Abgötterei in der Domkirche .

. ." 6), zur Zeit der Bilderstürmer oder gar spätestens nach 1648,

als das letzte Domkapitel eine Neuausstattung des Domes vornahm,

sind die Schnitzwerke aus dem Dominnern entfernt worden. Auf den

Domböden, im Schulsaal und in der Dombibliothek lagen sie, arg

verstümmelt, lange unbeachtet herum. Mit Zustimmung des

Oberkirchenrats und des Landesmuseums in Neustrelitz wurden sie im

April 1925 von dem damals amtierenden Domprobst für 1500 M an das

Museum für Kunst und Gewerbe nach Hamburg verkauft. Für den Erlös

dieser "Figurenreste" wurden Glocken für den Dom angeschafft. Am 7.

Juli 1966, genau acht Tage vor der Domweihe, konnten wir dank der

Freundlichkeit von Frau Prof. Dr. L. L. Möller, Hamburg, eine der

beiden Madonnen und die Pietà-Gruppe im Ratzeburger Dom wieder

aufstellen. Die "schöne Madonna" von Hans Hesse aus dem Kreise des

Meisters der Darsow-Madonna, die beim Luftangriff in der Lübecker

Marienkirche verglühte, ist leider noch ausgestellt im Hamburger

Museum (Abb. 1). Aber die Hoffnung, daß sie einst den Weg zurück

nach Ratzeburg finden wird, bleibt uns. Der Schmerzensmann,

ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert, entging dem Schicksal der

Veräußerung. Er lag verstümmelt, vergessen und unbeachtet in einem

der Turmgeschosse. Jetzt ist er zur Mitte der Gefallenenehrung in

der südlichen Nebenapside geworden.

Wir können nicht mit Sicherheit rekonstruieren, wie die

Marienkapelle nach der Einführung der Reformation (1564) genutzt

wurde. Nach einem Bericht von Uffenheim aus dem Jahre 1709 stand

dort "ein verguldeter Wagen, selbiger siehet sehr alt und wunderlich

von Form aus". Damit verträgt sich schlecht die Bemerkung im Buch

von Notz, Seite 92, wonach dieser "jahrhundertelang ... in des Domes

Eingangshalle" gestanden habe. Allenfalls könnte dies für die Zeit

nach 1564 zutreffen. Noch 1509 wird unter Bischof Johannes von

Parkentin ein Beneficium "am Altar der heil. Maria in dem Eingang

der Domkirche" gestiftet 7), und

____________________

3) von Notz, Seite 20.

4) Kunst- und Geschichtsdenkmäler des Freistaates Meckl.-Strelitz,

"Das Land Ratzeburg, Geschichtliche Einleitung", Seite 20.

5) Nordelbingen 7. Band, 1928.

6) Masch, Seite 514.

7) Masch, Seite 380.

Lbg. Heimat NF 64, Seite 11

Lbg. Heimat NF 64, Seite 12

in die Eidesformel der Bischöfe wurde noch 1501 die Verpflichtung

aufgenommen, "den Mariendienst aufrecht zu erhalten"

8). Die

Marienverehrung stand also in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts

in hoher Blüte. Es ist nicht denkbar, daß ein Kultraum wie die

Marienkapelle durch die Abstellung eines "verguldeten Wagens"

entweiht wurde, selbst wenn dieser "für Prozessionen, Umzüge oder

auch zur Einholung der Bischöfe" verwendet worden sein dürfte.

Abb. 1

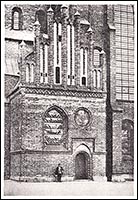

Im Buch "Kunst- und Geschichts-Denkmäler des Freistaates

Mecklenburg-Strelitz", dessen Teil "Der Dom zu Ratzeburg" Prof. D.

Dr. Richard Haupt bearbeitete, finden wir auf Seite 55 eine Aufnahme

der Staatlichen Bildstelle Berlin von der Südseite des Domes vor

1874 (Abb. 2). An dieser soll uns jetzt nur die Ansicht des

Vorhallengiebels interessieren. Sie zeigt unter dem prachtvollen

Giebeldreieck zwei Portale. Das vom Beschauer linke (westliche)

sitzt in einer etwa 15 cm vorspringenden, aus dem Sockel

hochgezogenen Mauervorlage. Deren Randprofile sind die umgebrochenen

Sockelprofile. Das rechte (östliche) Portal hat weder die

Wandverdickung nach außen, noch das umlaufende Randprofil. Im

Grundriß sitzt es nicht in einem Wandfeld, das wie beim Westportal,

wegen der Türleibung und

____________________

8) von Notz, Seite 21.

Lbg. Heimat NF 64, Seite 12

Lbg. Heimat NF 64, Seite 13

Abb. 2

Foto: Staatliche Bildstelle Berlin (1874)

Das zweite Portal in der Südvorhalle ist nicht original, es wurde im

Jahre 1835 zur Unterstellung der Feuerspritze eingebrochen und bei

der Restaurierung von 1876-81 wieder

entfernt.

Lbg. Heimat NF 64, Seite 13

Lbg. Heimat NF 64, Seite 14

wie bei der ins Mauerwerk eingearbeiteten Apsisnische um über 30 cm

nach innen vorgezogen ist. Es hat die gleiche Wanddicke wie die

beiden Felder der Westfront und das südliche Feld der Ostfront von

etwa 1,20 m, kann also ursprünglich nicht für den notwendig tiefen

Anschlag von Portaltorflügeln gedacht gewesen sein.

Ich habe mich lange gegen diese Erkenntnis und die daraus

abzuleitende Schlußfolgerung gesträubt, daß wir es hier nicht mit

einem "Paradies" mit zwei offenen Portalen zu tun haben, und daß aus

diesem Grunde dieses rechte Portal nicht ursprünglich sein könne.

Eine unerwartete Entdeckung im Domarchiv vor Jahresfrist bestätigte

aber diese Vermutung.

Bei den fast sechs Jahre währenden Restaurierungsarbeiten im

Dominnern konnten wir leider nicht auf Bauakten aus älterer Zeit

zurückgreifen. In den Dom-Archivbeständen in Ratzeburg war davon

nichts vorhanden. Und wir mußten uns mit der wohl zutreffenden

Vermutung zufrieden geben, daß solche Unterlagen vor dem zweiten

Weltkrieg nach Schwerin oder in das Landesarchiv nach Neustrelitz

abgegeben wurden. Um so erfreuter waren wir, wenn uns eigene

Nachforschungen zu klärenden Erkenntnissen verhalfen. Vor

Jahresfrist, am 7. März, entdeckte ich in den Archivbeständen eine

gebündelte Akte über die "Domfeuerspritze". Daß sich dabei auch

einiges fand, was mir zur Aufhellung über die "Vorhalle" verhalf,

war wohl nicht zu erwarten, traf aber zu.

Einen mit "Bau-Mängel" überschriebenen "Anschlag über Materialien u.

Kosten" vom Februar 1835 legt Maurermeister A. Spolert,

"Domhof bey

Ratzeburg, zur Einrichtung eines Lokals, für der Feuersprütze an der

Domkirche, welche VORN in den Materialien-Magazin, am Eingang in der

Kirche stehen soll" . . . vor. "Durch der Maßiven Mauer, welche 3

Fuß stark ist, eine 2flügeligte Thür anzubringen mit Oberfenster"

heißt es darin u. a. Es folgen Beschreibung und Veranschlagung von

zusätzlichen Arbeiten des Zimmermanns wie "Bretterverschläge

wegzunehmen und an einer andern Stelle aufzusetzen, an der

Eingangsthür, in der Kirche, ist eine Holzwand mit Fachwerk

hinzusetzen, . . . nach der Ostseite den Fußboden neu zu legen, und

1 1/2 Fuß zu verhöhen wegen der Ausfahrt." Etwas deutlicher werden

Befund und geplante Bauarbeiten beschrieben in einem "Actum auf dem

Domhofe in Großherzoglicher Consistorial-Commission des Fürstenthums

Ratzeburg, den 19. August 1835 in Gegenwart: des Herrn Probst

Genzken und des Herrn Gerichts-Raths Dr. Karsten." Zusammen mit

Steuer-Commissair Wentzel wurde "zum Zweck der Einnahme des

Augenscheins wegen der bereits reparirten, bei der Domkirche

befindlichen Feuerspritze und der damit in Verbindung stehenden

Feuerlöschungs-Anstalten .. ." ein Ortstermin abgehalten. Man hatte

sich überzeugt, "daß der jetzige Aufbewahrungsort der Feuerspritze

der Bestimmung derselben ganz unangemessen und ihrer Translocation

in die Materialien-Kammer der Kirche neben der Kirchenthüre

unumgänglich sey, wobei das große Kirchenfenster zur Einrichtung

einer Thür zu benutzen, und auf solche Weise diese Einrichtung mit

einem Aufwände von etwa 70 bis 80 Rthl errichtet werden mögte." Vom

29. Januar 1836 ist diesem Vorgange ein Promemoria, nach unserem

Sprachgebrauch ein Aktenvermerk, beigefügt, den Domprobst Genzken

angefertigt und unterschrieben hat. Darin wird abschließend

bestätigt, daß "das zur Aufbewahrung der Domfeuerspritze neu

eingerichtete Local vollendet" und die völlig instandgesetzte

Spritze dorthin geschafft worden sei. Alles wurde in guter Ordnung

vorgefunden.

Aus der Marienkapelle von 1220 war also eine Materialienkammer

9)

geworden, die zudem durch Bretterverschläge unterteilt gewesen sein

muß. Etwa im letzten Drittel des Jahres 1835 wurde das zweite Portal

eingebrochen, durch eine hölzerne Fachwerkwand auf die Mittelsäule

zu die Vorhalle unterteilt und ein Holzfußboden mit Gefälle nach

außen angelegt. Jetzt blieb der Westteil mit altem

____________________

9) Chronik der Stadt Ratzeburg, Seite 87: ". . . In die südliche

Vorhalle führten z. B. zwei ungleich hohe und breite Pforten

nebeneinander und ein Teil der Marienkapelle war zur Rumpelkammer

eingerichtet, in welcher unter anderm ein alter vergoldeter Wagen

gestanden hatte . . ."

Lbg. Heimat NF 64, Seite 14

Lbg. Heimat NF 64, Seite 15

Portal Durchgang zum Dom, der Ostteil wurde zum "Local" für die

Domfeuerspritze abgewertet. Von dieser Veränderung, die sich bis zur

Restaurierung von 1876-81 erhalten hatte, war ich vor Jahren durch

Domküster Moldenhauer unterrichtet worden, der von seinem

Amtsvorgänger d'Ottilie davon erfahren hatte. Aber verläßliche

Nachrichten waren unbekannt. In keinem der bau- und

kunstgeschichtlichen Werke über den Ratzeburger Dom ist darüber

etwas zu finden. Nur Architekt J. F. Lauenburg, Hamburg, teilt im

Anhang zu G. M. C. Masch: "Geschichte des Bisthums Ratzeburg",

Lübeck 1835, einiges, was hier interessiert und was bisher wohl

übersehen wurde, auf Seite 748 mit. Nach seiner Überzeugung scheint

der Dom "in seiner ursprünglichen Gestalt bis zum Anfang des 15.

Sec. erhalten worden zu seyn; da erlitt die Kirche jenen bedeutenden

Umbau, dem sie ihre heutige Form verdankt". Er meint damit die

Anlage von Seitenkapellen nach Nord und Süd wie wohl gleichzeitig

beim Lübecker Dom: "Man durchbrach die äußern Wände der

Seitenschiffe so stark, als es eben der alte Bau gestattete, und

fügte diesen Oeffnungen die verlangten Capellenartigen Räume hinzu;

die Seitenbegränzung der Kirche wurde also hinaus gerückt und die

alte Seitenmauer durch die Dachung der Capellen versteckt... In die

Zeit dieses Umbaues fällt aller Wahrscheinlichkeit nach die Erbauung

des Thurmes, die Anlage des großen Fensters am westlichen Ende der

Kirche, das Fenster in der südlichen Eingangshalle und die

Vergrößerung der Schlußcapelle der Seitenschiffe. - Der südliche Arm

des Kreuzes verlor durch Einbrechung eines großen spitzbogigen

Fensters, anstatt zweier durch Rundbogen geschloßener Fenster, (am

nördl. Kreuzesarm sind sie erhalten,) . . . seine ursprüngliche Form

..." Zum Glück berichtete uns Architekt Lauenburg vor 1835. Er

kannte also noch den Zustand, bevor Ende 1835 das zweite Portal für

die Feuerspritze eingebrochen wurde.

Über einen dritten Beleg, wie die Südwand der "Vorhalle" vor 1835

aussah, unterrichtete mich Domprobst Dr. Groß am 14.

8. 68. Es existiert ein Modell des Domes aus dem Jahr 1833.

Vermutlich befindet es sich heute in Schwerin oder Neustrelitz. Der

Verfasser der kleinen, aber sehr inhalt- und aufschlußreichen

Schrift von 1932, Ferdinand von Notz, hat dieses Modell gekannt und

von ihm am 10. 5. 1933 einfache Handskizzen angefertigt, die sich in

seinem Nachlaß fanden (Abb. 3). Über der Südansicht des Domes mit

der Vorhalle steht sein hand-

Abb. 3

Lbg. Heimat NF 64, Seite 15

Lbg. Heimat NF 64, Seite 16

schriftlicher Vermerk: "S: Vorkapelle

10): nur 1 gr. rom. Portal!

Daneben ein gr. plumpes Rundbogenfenster." Überschrift zu den

Skizzen: "Nach dem Neustrelitzer Dom Model v. 1833 (von Reiche)

11),

Neustrelitz 10. 5. 1933. von Notz."

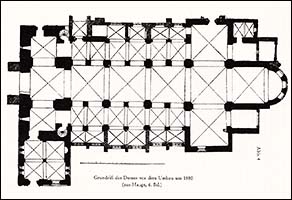

Einen vierten Beleg liefert uns der bei Richard Haupt in seinem Buch

"Die ältesten Dome und ihre Anfänge im Bereiche der deutschen

Nordmark", 1936, Westholsteinische Verlagsanstalt, Heide in

Holstein, auf Seite 31 gezeigte Grundriß (Abb. 4). Haupt hat ihn

wohl schon früher (1925) im 6. Band seines Werkes über: "Die Bau-

und Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig-Holstein bzw. Geschichte

und Art der Baukunst in Nordelbingen", Heide in Holstein, 1925,

veröffentlicht. Von dort übernahm ihn von Notz in sein Buch

"Der Dom

zu Ratzeburg", Ratzeburg 1932, Seite 12, mit der Unterschrift

"Grundriß des Domes vor dem Umbau um 1880 (aus Haupt, 6. Bd.)".

Dieser Grundriß zeigt den Bauzustand des Domes, wie er vom Beginn

des 15. Jahrhunderts an bis zum Einbruch des zweiten Portals in die

Vorhalle (1835) bestanden hat! Die hier dargestellte

Mauerwerköffnung ist NICHT das zweite Portal, sondern das "große

plumpe Rundbogenfenster", das von Notz nach dem Modell von

Reiche

skizziert hat und das hier, wie es bei Fensteröffnungen im Grundriß

üblich ist, mit den oberhalb der Schnittlinie in der Waagerechten

verlaufenden Profillinien - hier der "plumpe" Spitzbogen -

dargestellt ist. Das links danebenliegende echte Portal wie alle bis

zum Fußboden offenen Tür-, Tor- und Mauerwerköffnungen bleibt auch

in diesem Grundriß offen. Es ist für mich kein Zweifel, daß von

Reiche sein Dommodell im Jahre 1833 nach diesem Grundriß angefertigt

hat. Er zeigt die Fünfschiffigkeit, die durch den Anbau der

Seitenkapellen nach N und S entstanden war, aber auch, daß die

Apsisnische in der Vorhalle noch kein Fenster hatte, während man zur

Sakristei noch durch das alte, von uns im Jahre 1963 wieder

freigelegte romanische Portal von der nördlichen Nebenapside aus

ging, das Daniel zumauern, dafür aber einen Zugang vom nördlichen

Querhausquadrat einbrechen ließ. Den haben wir dann wieder

zugemauert und mit einer großen Grabplatte verschlossen!

Die baulichen Veränderungen auf der Südseite des Domes, die ja seine

Schauseite ist, sollen nun kurz zusammengefaßt werden: Nachdem die

Marienkapelle (Vorhalle) um 1220 vollendet war, begann nach etwa 150

Jahren um 1370/80 unter Bischof Heinrich von Wittorp der Bau der

Katharinenkapelle 12) durch Herzog Erich von Sachsen, die spätere

Grabkapelle der Lauenburger Herzöge, darum auch "Lauenburger

Chorkapelle" genannt. Sie erhielt zwei große, gedrückt spitzbogige,

dreiteilige gotische Fenster. Kurz darauf, wohl ab 1401, wurden die

beiden Reihen der Seitenschiffkapellen nach Nord und Süd angelegt

und deren breite Fensteröffnungen mit Segmentbögen geschlossen. In

der Oberwand des Querhauses saß ursprünglich ein schlankes

romanisches Fensterpaar, das den im Obergaden nach Nord und Süd und

den im Querhaus sitzenden glich. Jetzt folgte man dem

Gestaltungswillen der gotischen Zeit, die an der Südfront der

romanischen Gotteshäuser gern die Fenster vergrößerte und vermehrte:

Man schuf ein großes, stumpfspitzbogiges, plumpes fünfteiliges

Fenster, das ebenso breit war wie die beiden ursprünglichen

zusammen, und führte es über die Zone des waagerechten

Kreuzbogenfrieses bis in den Fries der Stromschichten hinein. Von

ähnlicher Art, maßstäblich natürlich kleiner, mag "das große, plumpe

Rundbogenfenster" gewe-

____________________

10) Es ist nicht mit letzter Sicherheit anzugeben, ob es hier "Vor .

." oder "Mar . ." (Marien)kapelle heißt.

11) In der "Chronik der Sadt Ratzeburg" von Prof. Dr. L. Hellwig,

Lauenburgischer Heimatverlag Ratzeburg, 1929, sind drei Namensträger

von Reiche angegeben. Wer von diesen der "Modellerbauer" ist, bleibt

unerwähnt. Es ist jedoch anzunehmen, daß es der Stadthauptmann J. G.

G. E. von Reiche gewesen ist, den die Chronik auf Seite 63 in

anderem Zusammenhang "den talentvollen und stets spöttelnden,

vielseitig gebildeten, aber allzu selbstbewußten, damaligen

Ratzeburger Stadthauptmann von Reiche" nennt.

12) Masch, Seite 282.

Lbg. Heimat NF 64, Seite 16

Lbg. Heimat NF 64, Seite 17

sen sein, das in die Südwand der Vorhalle

eingebrochen wurde, und das in dem Dommodell von 1833 auf der Skizze

von Notz zu erkennen ist.

Fast zu gleicher Zeit wie in Ratzeburg begann der dritte Bau für den

Dom in Roskilde, Dänemark, auch er in Backstein. Er

wird um 1300 bis zum Westende vollendet worden sein. Später bekam er

mehrere Kapellenanbauten für Heilige

Abb. 4

Grundriß des Domes vor dem Umbau um 1880

(aus Haupt, 6. Bd.)

Lbg. Heimat NF 64, Seite 17

Lbg. Heimat NF 64, Seite 18

und vier Könige, zuletzt die schöne Vorhalle für den im Jahre 1485

verstorbenen Bischof Oluf Mortensen in norddeutscher Gotik. Der

reichgegliederte Giebel könnte sein Vorbild an profaner

Backsteinarchitektur etwa in Brandenburg oder Neubrandenburg haben,

der Unterbau dagegen an der Ratzeburger Vorhalle, nachdem sie ihr

großes gotisches Fenster bekommen hatte. Die Seiten sind vertauscht:

das weniger aufwendige Portal sitzt rechts, das Fenster links oben.

Das umlaufende Gesimsprofil ist aus der Sockelzone bis zu einer Höhe

von etwa 3 m emporgehoben und nun gleichzeitig Fenstersims geworden.

Aber es umläuft auch das Portal, das, wohl nicht so tief eingestuft

wie das Ratzeburger, doch im Innern und in der Tiefe rund, also noch

romanisch, geschlossen ist - Zugeständnis an das Vorbild in

Ratzeburg? -, während es in der Ebene der Vorhallenvorderfläche, der

Zeit folgend, spitzbogig überwölbt ist. Die Blende zwischen Spitz-

und Rundbogen ist geputzt. Als ich am 22. 6. 68 vor dieser Vorhalle

stand, sah ich das Vorbild Ratzeburg ganz deutlich vor mir (Abb. 5).

Abb. 5

Oluf Mortensens Vorhalle

Aus: Der Dom zu Roskilde

Bei der von Oberbaurat Daniel geleiteten und von Landbaumeister

Fr.

W. J. Rickmann durchgeführten Restaurierung der Jahre 1876 bis 1881

wurde die Mehrzahl der ab 1401 vorgenommenen Veränderungen wieder

rückgängig gemacht: die kapellenartigen Vorbauten wurden

abgebrochen, die Seitenschiffwände wieder an alter Stelle

geschlossen - die Lauenburger Kapelle blieb auf nachdrücklichen

Wunsch von Kaiser Wilhelm I. erhalten -, das große gotische Fenster

im Giebel des Querhauses wieder entfernt und das frühere romanische

Fensterpaar wieder angelegt. Auch das zweite Portal in der

Giebelwand der Vorhalle verschwand wieder und mit ihm die

Holztrennwände im Innern der Vorhalle. Leider hat Daniel nun die

Wand nicht zugemauert, sondern ihr in neuem roten Maschinen-

Lbg. Heimat NF 64, Seite 18

Lbg. Heimat NF 64, Seite 19

strichstein ein kleines romanisches Fensterpaar mit umlaufendem

Wulstprofil eingefügt, wie es sich in den beiden westlichen

Wandfeldern erhalten hat. Diese Lösung ist nach meinem Gefühl nicht

tragbar. Abgesehen davon ist sie bautechnisch so unglücklich

durchgeführt worden, daß das reiche Horizontalgesims an dieser

Stelle mit seinen beiden Stromschichten und dem Kreuzbogenfries

erheblich nachgesackt ist. Bei der Aufnahme der Staatlichen

Bildstelle Berlin mit den beiden Portalen zeigen sich diese

Gesimsversackungen noch nicht.

Der sehr feinfühlige Baumeister, der dieses Schmuckstück

Marienkapelle als "ein durchgestaltetes Kunstwerk" (Kamphausen)

unserem Dom um 1220 anfügte, hat seine sechs kleinen Fenster in drei

Fensterpaaren ziemlich hochsitzend - die innere schräge

Fensterbrüstung liegt etwa 3,50 m über dem Fußboden - in sehr

bescheidenen, also noch streng romanischen Abmessungen angeordnet,

zwei Paare an der Westfront, ein Paar im Osten. Die Apsis hatte

ursprünglich kein Fenster. Das wurde auch erst unter Daniel

eingebrochen. Das beherrschende Gestaltungsmotiv für ihn waren das

Portal mit der äußeren Mauervorlage und umlaufendem Randprofil -

wegen der Mittelsäule im Innern mußte der Eingang ja exmittig, d. h.

außerhalb der Mittelachse, aber in der Achse des inneren Domportals

sitzen - und das überreich geschmückte Giebeldreieck mit der

Blendrose, den dreiseitig umlaufenden Zierfriesen, den halbrunden

Lisenen und dem Mauergrund im Ährenverband. Zum Giebel sollte der

Blick geführt, nicht zu einem Fensterpaar abgelenkt werden, das in

der Wand sehr ungünstig sitzt: das horizontale Randprofil über dem

Portal schneidet in seiner optischen Verlängerung mitten in das

Fensterpaar, andererseits schneidet die Fensterbasislinie, nach

links verlängert, in das Portalhalbrund. Diese fatalen

Überschneidungen werden besonders deutlich, wenn man sich der

Vorhalle von halbrechts oder halblinks nähert. Man unterschätze

nicht den Mut des alten Baumeisters, der es wagte, in der

"Urfassung" neben dem einseitig angeordneten Portal eine glatte

Wandfläche zu zeigen und erst im architektonisch so reich

gegliederten Giebeldreieck die ausgewogene Symmetrie der spröden

backsteinernen Formenelemente zur vollen Harmonie zu bringen. Ich

habe mich seit Jahren mit diesem gestalterischen Motiv der

zurückhaltenden Portalwand im Untergeschoß und dem bekrönenden

Schmuckgiebel beschäftigt und finde keine bessere Lösung, als das

Fensterpaar auch außen zuzumauern, so wie wir es im Oktober 1966

nach mündlicher Zustimmung von Landeskonservator Dr. Beseler schon

im Innern geschlossen haben. Wir müssen den Mut aufbringen, auch

hier eine für die Gesamthaltung entscheidend wichtige

Wiederherstellung des Ursprünglichen vorzunehmen. Um so stärker wird

der dann gewonnene Eindruck auf uns wirken, wir werden überrascht

feststellen, daß damit "eine bisher unerkannte Monumentalität" im

Vorhallengiebel durchbricht. So ähnlich nannte ein von mir in seinem

Urteil geschätzter Fachkollege seinen Eindruck, als ich ihn vor

kurzem an Ort und Stelle von meiner Absicht unterrichtete. Wir

sollten uns außerdem von dem "horror vacui", der Scheu vor der

Leere, freimachen, uns aber gleichzeitig darüber klar werden, daß

unser Auge sich an unschöne architektonische Veränderungen leider

gewöhnt, ohne kritisch zu prüfen, zumal, wenn solche, wie in unserem

Falle, schon fast 90 Jahre alt sind. Ähnlich erging es uns, als wir

im Jahre 1958 die zweigeschossige Uhrarchitektur entfernten, die

Daniel im Jahre 1895 nach dem Dombrande "in den südlichen

Querschiffgiebel, der KAHL UND LEER (!) eine reichere Ausstattung

... sehr wohl vertragen kann" 13), einfügte.

Es gibt einige bevorzugte Standpunkte, von denen aus man eine

örtliche Überprüfung anstellen sollte: 1. Blick vom Palmberg, wobei

der rechte große Tor-

____________________

13) Aus dem "Vorwort zum Materialien- und Kostenanschlag zur

Wiederherstellung des im Jahre 1893 durch Brand beschädigten Domes

zu Ratzeburg".

Lbg. Heimat NF 64, Seite 19

Lbg. Heimat NF 64, Seite 20

Abb. 6a-d

4 Fotos: Wohlfahrt, Ratzeburg

Lbg. Heimat NF 64, Seite 20

Lbg. Heimat NF 64, Seite 21

pfeiler das Fensterpaar zudeckt (Abb. 6a). 2. Blick an der

Grenzlinie Kreismuseum-Domprobstei an dem Verbotsschild auf dem

Fußweg zum Patschengang. Hier übernimmt der Sockel des Löwendenkmals

die das Fensterpaar zudeckende Aufgabe (Abb. 6b). 3. Am Ausgang von

der Domprobstei zur nördlichen Rampenanfahrt, und zwar beim (nicht

vollständigen) Durchblick auf den Vorhallengiebel zwischen hinterer

Kante des Kreismuseums und vorderer Giebelschräge des

Organistenhauses. 4. Auf dem Domkirchhof von SO, wobei das

immergrüne Buschwerk der schönen Taxusgruppe die Fenster verdeckt

(Abb. 6c). 5. Schaut man sich den Giebel unter ganz flachem Winkel

von rechts oder links an, so wird die oben genannte überschneidende

Wirkung von Fensterbasis- bzw. Randprofillinie des umlaufenden

Portalgesimses besonders deutlich und beklemmend erkennbar (Abb.

6d).

Man wird fragen, warum wir nicht, als wir die Fenster innen

zumauerten, sie auch gleich außen geschlossen haben. Die Frage ist

berechtigt, und wir hätten dann heute schon die volle Wirkung des

Äußeren. Diese Frage stellte mir auch s. Zt. Domprobst Dr. Groß,

mein Bauherr. Ich erklärte ihm, daß wir keine Mittel mehr hätten, da

die Restaurierung von Sakristei und Vorhalle nicht gesondert ins

Bauprogramm aufgenommen worden war, sondern mit bescheidenen

Restmitteln begonnen, dann aber gestoppt werden mußte. Die Fenster

sind innen nur stumpf zugemauert worden. Dafür hatten wir noch eine

Anzahl guter alter Handstrichsteine. Außen hätten wir, auch zum

Ersatz der roten Maschinenstrichsteine in, unter und neben der

Fensterzone gute alte gelbliche Steine gebraucht. Die stehen uns aus

den inneren Turmwänden und aus den Innenwandflächen des Obergadens

unter den Seitenschiffdächern in genügend großer Zahl und Güte zur

Verfügung. Man braucht sie dort nur durch neue in gleichen

Abmessungen zu ersetzen. Die entscheidende BAUTECHNISCHE

Schwierigkeit, der wir uns gegenüber sahen, war jedoch die

beklagenswerte mangelhafte Standsicherheit des Giebeldreiecks. Bei

einem Blick von der Seite erkennt man mit erschreckender

Deutlichkeit, wie die Giebelspitze um mehr als 25 cm überhängt, und

wie sich die Basislinie mit Stromschichten und Kreuzbogenfries

beträchtlich nach außen gedrückt hat. Jede Stemmarbeit am Mauerwerk

in der Gefahrenzone verbot sich ganz zwangsläufig. Ein von mir noch

während meiner Amtstätigkeit erbetenes Gutachten über die Maßnahmen

zur Sicherung der gefährdeten Standfestigkeit wurde mir erst nach

meinem Ausscheiden aus dem Dienst zugestellt. Ich unterrichtete

davon das Kultusministerium und auf seinen Wunsch den

Landeskonservator. Ob für diese dringenden Sicherungsmaßnahmen -

Einbau eines Stahlbeton-Ringbalkens, Abbruch des gerissenen

Hintermauerungswerks und dessen sorgsame Wiederaufmauerung mit

Verankerung zum äußeren Verblendmauerwerk in Verbindung mit einer

Stahlkorsett-Konstruktion - Mittel bereitgestellt wurden und wann

das Landesbauamt die Arbeiten durchführen wird, ist mir, weil ich

davon nicht unterrichtet werde, unbekannt.

Zum Abschluß seien noch einige Bemerkungen über die Nutzung der

Vorhalle nach der Restaurierung von 1876/81 erlaubt. Rickmann

spricht in seinem Buch auf Seite 57: ,,. . . Eine etwas abweichende

Behandlung hat die südliche Eingangscapelle erfahren. Da sich hier,

namentlich in der Mittelsäule, grünglasierte Steine vorfanden, ist

bei der Decoration dieses Raumes die grüne Farbe mehr zur Geltung

gelangt, und wo die alten grünglasierten Steine nicht mehr vorhanden

waren, ist diese Glasur durch Farbe ersetzt worden. Sämtliche

Malereien sind nach Angabe des Bauraths Daniel von dem Maler

Rieckhoff in Ratzeburg ausgeführt worden."

Der Raum war recht farbig angestrichen, Gurtbögen und Gewölbegrate

bekamen Schablonenmalerei, die Pfeilervorlagen, Portal-, Apsis- und

Fensterrahmen

Lbg. Heimat NF 64, Seite 21

Lbg. Heimat NF 64, Seite 22

waren im Farbwechsel grün und gelb bzw. durchgehend rot gestrichen,

die Fugen, auch auf den Wandflächen, aufgemalt. Wohl war dem Raum

das Odium der "Materialienkammer" genommen, aber ein Kultraum war es

nicht wieder geworden. Was sollte man mit ihm in den Jahren des

"dunklen Zeitalters" anfangen? Man stellte den Abguß des

Braunschweiger Löwenstandbildes, den Großherzogin Auguste-Karoline,

eine englische Prinzessin, dem Dom zur Wiedereinweihung im Jahre

1882 und "zu Ehren und zum Andenken an ihren großen Ahnherrn

Heinrich den Löwen, den Stifter des Bistums und Erbauer des Domes"

geschenkt hatte, in ihm auf. Sinnigerweise stand er mit dem

Hinterteil vor der Apsisnische und ließ sich dieses durch das

Sonnenlicht bescheinen, das durch das eben erst neu eingebrochene

Apsisfenster hereinstrahlte! Man hatte jedes Wissen um sakrale Würde

und Aussagekraft verloren, sonst hätte man nicht gerade ein

Löwenstandbild in einen Kultraum gestellt, der vordem die

Marienkapelle war. Wir besitzen noch Aufnahmen von Dr. Stoedner,

Berlin, in den Büchern von Stiehl bzw. Kamphausen. Bei der ersten

verdeckt die Mittelsäule das Vorderteil des Vierbeiners, und neben

ihr sieht man noch einen Teil des inneren Kastenflügels vom

spätgotischen Wandelaltar, der, auf dem Fußboden abgestellt, sich

gegen die Wand lehnt. Bei der anderen blicken wir in die SO-Ecke des

Raumes, sehen vor der Wand, in der kurz zuvor noch das Pseudo-Portal

des "Feuerspritzen-Locals" saß, eine Sargtragbahre und sechs

Sargleuchter stehen.

Bis zum Jahre 1903 blieb der Löwe in der Vorhalle. Dann gab man ihm

den neuen Platz in der Mitte der südlichen Friedhofsmauer. Die

Eingangshalle wurde nun für den Gottesdienst im Winter "mehr

schlecht wie recht" 14) hergerichtet.

Für die 800-Jahr-Feier der Grundsteinlegung (11. 8. 1154), also am

11. August 1954, hatten wir vom Lübecker Landesbauamt in

Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalspflege, Leitung

Landeskonservator Dr. Peter Hirschfeld, ein kleines Bauprogramm

zusammengestellt. Es sah u. a. vor die Herabzonung der oberen, im

Jahre 1895 nach dem Dombrand vom 19. August 1893 aufgebrachten, über

1 m hohen Friesaufmauerung, die Wiedererrichtung des Dachreiters auf

der Vierung, seine und des Turmdaches Eindeckung mit Kupfer, vor

allem aber die Restaurierung der Vorhalle als Vorstudie zur

kommenden großen Restaurierung des Dominnern. Was wir da auf

gegebene Weisung durch die "hauchdünne Kalkschlämmung" der

Pfeilervorlagen und Wandfelder getan haben, hat sich leider als

Irrtum erwiesen. Wenn man altes Backsteinmauerwerk kräftig schlämmt,

ist es nicht zu schwer, diese Schlämme mechanisch und durch Säure

bzw. Lauge nach Belieben später wieder zu entfernen. Oft platzt sie

von selbst wieder ab (z. B. Marienkirche in Lübeck nach dem

Luftangriff und Brand vom März 1942). Eine hauchdünne Kalkung aber

geht mit der Backsteinoberfläche eine chemische Verbindung

(Calciumhydroxyd) ein. Unter Aufnahme von Kohlensäure wird der

andauernde Prozeß in der hauchdünnen Schlämmschicht verdichtet.

Wir haben nach dem Abschluß der Domrestaurierung und bis zu meinem

Ausscheiden aus dem Dienst verschiedene Versuche mit Säuren und

Laugen vorgenommen. Dank dem guten Rat von Bildhauer Harry Egler und

in Verbindung mit Malermeister Heinrich Liebe, beide in Bad

Oldesloe, haben wir zwei Probestreifen für die Entfernung der

"hochdünnen" Kalkschlämme angelegt, die sich bis heute ausgezeichnet

frisch gehalten haben und als voll gelungen bezeichnet werden

müssen. Sie werden uns helfen, die hoffentlich bald durchzuführende

Freilegung und Ausbesserung des Backsteinmauerwerks auch in der

Eingangshalle zu

____________________

14) von Notz, Seite 67.

Lbg. Heimat NF 64, Seite 22

Lbg. Heimat NF 64, Seite 23

beenden. Seit Beginn des kalten Wetters kann diese als Kultraum für

Morgen- und Abendandachten nicht genutzt werden. Wegen der

Umstellung auf Erdgas sind die drei Gasheizkörper nicht mehr zu

benutzen. Ob ihr Umbau möglich und wirtschaftlich ist, muß noch

überprüft werden.

Literaturnachweis

1. Das "Ratzeburger Zehntregister" von 1230 ("Register der von den

Bischöfen von Ratzeburg verliehenen Zehnten") aus Mecklenburgisches

Urkundenbuch, (M.U.-B) I. Band, 786-1250, Schwerin 1863.

2. G. M. C. Masch: "Geschichte des Bisthums Ratzeburg", Lübeck,

Friedrich Asschenfeldt, 1835.

3. Fr. W. J. Rickmann: "Die Domkirche zu Ratzeburg", Ratzeburg,

Verlag von Max Schmidt, 1881.

4. Stiehl, Otto: "Backsteinbauten in Norddeutschland und Dänemark",

Stuttgart 1923.

5. Haupt, Richard: "Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz

Schleswig-Holstein bzw. Geschichte und Art der Baukunst in

Nordelbingen", Heide in Holstein 1925.

6. von Notz, Ferdinand: "Der Dom zu Ratzeburg", Ratzeburg 1932.

7. Hellwig, L.: "Chronik der Stadt Ratzeburg", Lauenburgischer

Heimatverlag, Ratzeburg 1929.

8. Haupt, Richard: "Der Dom zu Ratzeburg" in "Kunst- und

Geschichtsdenkmäler des Freistaates Mecklenburg-Strelitz",

bearbeitet von Georg Krüger, Neubrandenburg 1934.

9. Haupt, Richard: "Die ältesten Dome und ihre Anfänge im Bereiche

der deutschen Nordmark", Westholsteinische Verlagsanstalt Heide in

Holstein 1936.

10. Schreiber, Hans Henning: "Der Dom zu Ratzeburg, acht

Jahrhunderte", Ratzeburg 1954.

11. Kamphausen, Alfred: "Der Ratzeburger Dom", Westholsteinische

Verlagsanstalt Boyens & Co., Heide in Holstein, 1954 und 1966.

12. F. Mollers und Sv. Pedersen, Roskilde: "Der Dom zu Roskilde",

Flensborg Verlag, Roskilde 1966.

|