|

Mausklick ins Bild vergrößert die Darstellung!

Kapitel II: Der Dom.

Bedeutung und Bau.

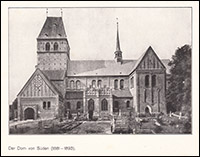

Wir

durchschreiten den Ring alter Bäume und stehen staunend angesichts

des Domes. Umweht von den Schauern der Ewigkeit, umstrahlt vom

reinen Lichte des Himmels, liegt das hehre Gotteshaus da, gewaltig,

hoheitsvoll, ehrfurchtgebietend.

KUNSTGESCHICHTLICH betrachtet ist er das unübertroffene und

unübertreffliche Glanzstüclc früher nordischer Ziegelsteinbaukunst,

deren edelste und schönste Schöpfung. Fast unverfälscht ist er auf

uns gekommen. Die Schönheit seiner Kunstformen, bei all ihrer

Schlichtheit, packen den Beschauer nicht weniger als die Harmonie

des Ganzen, außen wie innen. Das Kirchenschiff ist, von wenigen

Zutaten aus späterer Zeit abgesehen, rein romanisch; die

Wissenschaft bezeichnet den Bau als dreischiffige, kreuzförmige,

steingewölbte Pfeilerbasilika. In dem spitzbogigen Gewölbe tritt der

Übergangsstil hervor. Drei der Portale, der Turm und eine noch

erhaltene Seitenkapelle, entstammen der frühgotischen Zeit. lm

Innern haben die späteren Stilarten bis zum Barock ihre Kunst

betätigt. Das Ganze - ein unvergleichlich herrliches Meisterstück

vaterländischer Kunst.

KIRCHENGESCHICHTLICH bedeutete der Dom einst den Mittelpunkt der

geistlichen Gewalten in den weiten

9

10

Landen

rundum; Sitz des Bischofs und eines klösterlichen Domherrnstiftes.

Er war Hort und Herd der göttlichen Heilslehre; die feste Burg des

Christengottes im Heidenlande. Er ist das Symbol des Triumphes des

Christentumes über das Heidentum.

ZEIT- UND KULTURGESCHICHTLICH ist er, der geboren ist in jener

gewaltigen Epoche, da sich das junge Deutschtum im Osten gründete

unter Strömen von Blut, Künder und Siegeszeichen einer höheren

Weltauffassung über eine verworfene, aber auch ein Denkmal

heldischen Geistes und deutscher Kraft und Siegesherrlichkeit beim

ersten Abschluß des Riesenkampfes des Germanen- und Slaventumes. Der

Markstein einer Weltenwende.

Immerdar soll der Anblick des Domes, kühn und trutzig, unser Herz

erheben zu Kraft und Hoffnung. Den fernsten Geschlechtern sei er

noch ein Mahnzeichen und ein Gebot zu echtem deutschen Treugelöbnis!

Baubeginn und Meister.

Eine

alte Urkunde, das Ratzeburger Zehntenregister von 1230, beginnt mit

der Erzählung der Domgründung. lm weiteren Verlaufe berichtet sie

von einem Gelübde Heinrichs des Löwen, das er ablegte, als er auf

seinem ersten Heereszuge nach Überschreitung der Elbe die erste

Nacht im Feldlager zubrachte: das umliegende Land, Pötrowe, heute

Pötrau, weihte er zum Zeichen der Besitzergreifung des Slavenlandes

durch die Deutschen Gott und der heiligen Jungfrau und schenkte es

der bald zu bauenden Kirche. Es gehörte zum ersten Besitze des

Domes.

An dessen Hauptpforte befindet sich eine alte schöne Steintafel.

Unter dem Pardel-Wappen Heinrichs steht, daß er, dux bavariae et

saxoniae, diese Ratzeburger Kathedralkirche an den dritten lden des

August (d. i. der 11. 8.) 1154 gegründet und geweiht habe.

5) Bald nach der Gründung muß der

Kirchenbau in Angriff genommen worden

_______________

5) An der Jahreszahl ist lange

herumgedeutelt worden. Neuerdings hat sie Prof. Rich. Haupt einfach

und überzeugend erklärt. Die Steintafel selbst entstammt

spätgotischer Zeit. sie trägt in Wappenform und Schriftzügen die

Merkmale der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.

10

11

sein.

Helmold, der Zeitgenosse, der nicht ferne wohnte und seine Chronik

im Jahre 1170 etwa beendete, berichtet (Kap. 91 S. 190): "Zu Zeiten

Heinrichs (von Bodwide) ward im Lande der Polaben ein Gotteshaus

gegründet, zu Zeiten Bernhards aber, seines Sohnes, wurde es sehr

großartig ausgeführt." Es kann sich nur um unseren Dom handeln; ein

unumstößliches Zeugnis.

Und wer war der Künstler, der Baumeister, der dies vollbrachte? Sein

Name ist nicht auf die Nachwelt gekommen. Es muß genügen, daß

Bischof Evermod, wenn er nicht selbst den Bau leitete, unter seinen

Mönchen Werkmeister und Helfer fand. Denn in jener mittelalterlichen

Zeit wurden Wissenschaft und Kunst - sie war ja fast ausschließlich

Kirchenkunst - in den Klöstern geübt. Nach Evermods Tode 1178 wird

sein Nachfolger, lsfried, tätigen Anteil genommen haben. Er war

Propst zu Jericho[w] in der Mark gewesen. Hier war bereits 1149-52 von

Prämonstratensermönchen eine Klosterkirche erbaut worden. Sie ist

anerkannt als das Muster romanischer Ziegelbaukunst der

norddeutschen Tiefebene. Manches aus ihr scheint beim Bau in

Ratzeburg zum Vorbilde gedient zu haben.

Vorbild und Plan.

Ein

wichtiger Merkstein in der Entwicklungsgeschichte des romanischen

Stils in Sachsen ist die Benediktiner-Klosterkirche St. Peter und

Paul zu Königslutter, unfern Braunschweig (Dehio V S. 296). 1135

wurde sie von Kaiser Lothar gegründet; er wurde bereits 1137 in der

Kirche beigesetzt, wenig später auch des Kaisers Gemahlin und sein

Schwiegersohn, Heinrich der Stolze, der Vater Heinrichs des Löwen.

Mit dieser Kirche haben die drei bald darauf von Heinrich dem Löwen

gebauten Kirchen, in Ratzeburg seit 1154, in Lübeck seit etwa 1160

und in Braunschweig seit 1173 eine vielbemerkte Ähnlichkeit. Das

beweist auch das Kirchenabbild, welches Heinrich auf seinem

Grabstein im Braunschweiger St. Blasiusdome im Arme hält.

Die verschiedenartige Fortentwicklung dieser Bauten im Laufe

späterer Jahrhunderte hat die Übereinstimmungen nicht zu verwischen

vermocht. Vor allem im Ratzeburger Dome ist der Einfluß der

hochentwickelten sächsischen Bau-

11

12

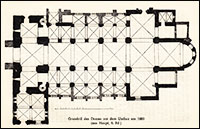

Grundriß des Domes vor dem Umbau um 1880

(aus Haupt, 6. Bd.)

12

13

kunst

allenthalben bemerkbar. So gilt als feststehend, daß der Plan aus

dem Braunschweigischen kam. Und die Werkmeister, in sächsischer

Kunst geschult, fühlten sich auch in Ratzeburg trotz des gänzlich

anderen Baustoffes an die herkömmliche Art gebunden. Viele

Einzelheiten finden dort ihr Gegenstück (so z. B. die Gewölbe in

Melverode. Nach Haupt).

Ein Unterschied im Plane bestand allerdings von Anfang an: der

Ratzeburger Dom ist um ein quadratisches Joch kürzer als die

anderen. Das beruht aber wohl nicht darauf, daß etwa bei ihm von

Anbeginn an mit geringerem Zustrom gerechnet wurde, sondern darauf,

daß der Platz für ihn auf dem Hügelrücken, auf dem er zu stehen kam,

beschränkt war. Nach feststehendem Grundsatze wurde die Kirche so

gerichtet, daß der Chor mit den Heiligtümern ostwärts wies.

Kreuzförmig schließen sich an das Mittelquadrat der "Vierung" nach

Ost das Chorquadrat mit der Concha (= Muschel, das ist die halbrunde

Absis), nach Nord und Süd die Querschiffquadrate und nach West die

drei Langschiffquadrate an. Letzteren sind nach Nord und Süd je drei

halbe Seitenschiffquadrate längs und nach West drei ganze

Turmschiffquadrate quer angeschlossen. Da, des Hügelabfalles wegen,

westwärts des Turmschiffes kein Raum und Zuweg für eine

Eingangshalle - das "Paradies" - und eine Hauptpforte war, wurden

solche südwärts, dem Palmberge zu, vorgebaut.

Der umfangreiche Bau mußte abschnittsweise erwachsen. Die ältesten

Teile sind das Vierungsquadrat, Chor und Querschiff. Nach

glaubhafter Überlieferung des Peträus (S. 48) müssen diese Teile

bereits zu Evermods Lebzeiten unter Dach gewesen sein. Er soll 1172

des Heiligen Ansver Gebeine, die durch ein Wunder von einem Blinden

im nahen St. Georgsberger Kirchlein aufgefunden worden waren,

feierlich und mit großem Gepränge in den Dom überführt haben. Auch

ist Evermod selbst im südlichen Querschiffe beigesetzt gewesen, wie

aus der ursprünglichen Lage seines Grabsteines geschlossen werden

kann.

Dann

werden das Turmschiff und das mittlere Langschiff in Angriff

genommen worden sein. Der jüngste, aber auch schmuckvollste Teil des

Baues, ist die Eingangskapelle. Unbestätigte Sage schrieb sie dem

Bischof

13

14

Evermod

zu. Vielleicht verweisen Ähnlichkeiten mit der Jerichower Kirche, so

vor allem der schöne Vierpaßpfeiler in der Mitte der Kapelle, auf

den zweiten Bischof Isfrid, der, wie wir wissen, aus Jerichow kam.

1220 etwa, also noch in romanischer Zeit, war die Kirche in ihren

Hauptteilen vollendet. Ihre ursprüngliche Gestalt hat sie bis zum

Ende des 14. Jahrhunderts« bewahrt. 6)

Der TURM ist jünger als der eigentliche Dom. Die Schwesterkirchen

alle weisen zwei Türme auf. Auch für unseren Dom waren zwei geplant.

Ihre Schäfte, mit romanischen Fenstern aus der ersten Bauzeit, sind

noch vorhanden und reichen bis zur Höhe des Kirchendaches. Aus

irgendwelchem Grunde wurde der Plan geändert; in frühgotischer Zeit

wurde auf den lnnenmauern der beiden Stümpfe der breite massige und

doch wirkungsvolle Einzelturm aufgeführt, der heute noch nach

mancherlei Schicksal dem Ganzen zur würdigen Krönung dient.

7) Früher öffnete sich der Turm in

einem schönen, großen gotischen Fenster. Erst in jüngster Zeit,

1895, ist es der Orgel wegen beseitigt worden. Gotisch sind auch

heute noch von den sechs Kirchenpforten drei, von denen allerdings

zwei zugemauert sind. Seit 1370 entstanden nacheinander längs der

Seitenschiffe zwei Reihen niederer gotischer Seitenkapellen. Von

ihnen steht heute nur noch die sogenannte Lauenburger Chorkapelle.

Von ihr wird noch die Rede sein (S. 64 und 72). Noch 1416 vermacht

Probst Nicolaus Rambow 100 Mark zum Bau einer neuen Kapelle

letztwillig.

_______________

6) Zu den ältesten Teilen des Domes

gehört unstreitig der kleine Bau zwischen der nördlichen

Chorseiten-Kapelle und dem Kapitelgebäude. Der untere Raum, der mit

der Kirche in Verbindung steht, ist heute Sakristei. Der obere wird

ehedem die

"Trese", d. i. "Gerwet- oder Schatzkammer" gewesen sein. In ihr

wurden die Kleinodien und die wertvollen Urkunden des Domes und des

Stiftes aufbewahrt. Über eine merkwürdige akustische Verbindung

dieses Raumes mit dem Dome, von dem er durch dicke Mauern getrennt

ist, wurde im Aprilhefte 1930 der "Lauenburgischen Heimat" unter

"Domgeschichten: Das Ohr des Dionys" berichtet.

7) Nach einer Urkunde von 1284 schenkte

Bischof Conrad die Hälfte von Zodenitze zum Bau des Domes. Da dessen

Hauptteile sowie der Klosterbau bereits fertig waren, mag es sich

bei der Schenkung um die Bestreitung der Kosten des Turmbaues

gehandelt haben. Eine Urkunde von 1347 spricht ausdrücklich von

"restauratio turris."

14

15

Die

Fantasie einer späteren Zeit hat sich mit dem ersten Dombau

beschäftigt. Bothos niederdeutsche "Chroniken der Sassen", unsere

älteste gedruckte Bilderchronik, von 1492, hat ein Bildchen davon,

an dem wenigstens das Wappen des "Bischopp van Rosseborge" richtig

ist.

Baustoffe.

Dem

Dombaumeister auf der entlegenen lnsel in dem eben erst eroberten,

noch nicht befriedeten Feindlande mußten weit größere

Schwierigkeiten erwachsen, als wie es in den altsächsischen Landen

der Fall gewesen. Dort standen Kunst und Bauwissenschaft seit

Jahrhunderten in hoher Blüte; dort stand auch bester Haustein zur

Verfügung als alterprobter Baustoff. Nichts von alledem im

Wendenlande. Hier war bisher der Steinbau unbekannt. Jeder

Bauhandwerker, alle Hilfsmittel mußten erst von weither herangeführt

werden. Und der eigentliche Baustoff, der Stein, mußte erst

künstlich geschaffen werden. Findlingsgranit fand sich zwar genug

auf den Feldern. Doch der war damals noch zu schwierig zu

bearbeiten; nur zu rohem Grundsteinbau ward er geschichtet. Ganz

jung erst war die Erfindung der Ziegelbaukunst der anzuwendenden

Art. Noch lebten Vicelin, der Bischof von Oldenburg, und Volchart,

sein Baumeister, welchen das Verdienst zugeschrieben wird. (Nach

Haupt, "Ziegelbau".) Um so bewundernswerter ist die Makellosigkeit

des Baustoffes wie die Tadellosigkeit des Bauens.

Auf dem St. Georgsberge liegt heute "Neuvorwerk". Die alten Urkunden

nennen es "siccum allodium" = "das Drogen-Vorwerk". Hier ward der

dröge (trockene) Lehm zum Ziegelstein gebrannt.

8) Auf der anderen Seite des Sees liegt

heute noch "Kalkhütte". Der Muschelkalk von dort mag dem ersten

Dombau gedient haben, bis, in späteren Jahrhunderten, gebesserte

Land- und Wasserstraßen die Heranführung von Segeberger Kalk

gestatteten.

Der zuerst angewandte Ziegel in grau-gelblicher Tönung ist von einer

später nie mehr erreichten Güte, Festigkeit und Schönheit. später

wird der Stein rötlicher und immer weicher. An der Güte und Färbung

der Steine

_______________

8) Auch der Lübecker Dom bezog seine

Ziegel aus einem "Drogen-Vorwerk", das sich bei Lübeck befand.

15

16

läßt

läßt sich mit ziemlicher Sicherheit das Alter des Bauteiles

ablesen. Baumeister Rickmann (1881) erzählt, das älteste Mauerwerk

sei von solcher Festigkeit, daß Änderungen am Baukörper eine sehr

mühsame und zeitraubende Arbeit bedeuteten. Der Kalkmörtel band so

fest, daß sich die Fugen nicht lösen ließen und eher die Steine in

Trümmer gingen.

Bei den erstangewandten Steinen, besonders den Formsteinen, fällt

eine eigenartige Scharrierung oder Riefelung ins Auge. Man hat

geglaubt in ihr eine nachträgliche Behauung des gebrannten Ziegels

zu erkennen. Man suchte das sogar damit zu begründen, daß ja die

Werkleute aus dem Hausteinlande gekommen seien und die

Steinbearbeitung mit Hammer und Meißel für sie unerläßlich gewesen

sei. Die Riefelung ist aber sichtbarlich bereits am nassen Batzen,

vor dem Brennen erfolgt, wobei die gewünschte Form durch Stechen

mittels gezahnten Messers erreicht wurde.

Andere Eigenarten unseres Domes gegenüber den gleichaltrigen

Baudenkmälern des deutschen Ostens sind das Fehlen von Steinsäulen

und von Stuck. Letzterer ist erst spät und in bescheidenem Maße

angewandt worden. Knappheit der Geldmittel und Abneigung sollen

bestimmend gewesen sein. Doch will es eher so scheinen, als habe

sich der Baumeister stolz bestrebt, sein Werk einheitlich aus dem

ihm allein an Ort und Stelle zur Verfügung stehenden Stoffe zu

schaffen. Das zeigt sich in der außerordentlich mannigfachen Formung

der Steine an Pfeiler-Ecken und Kanten, an Tor- und

Fensterleibungen.

Nicht im

Artikel, hinzugefügte Abbildung!

Foto: Privatarchiv hom.

Nur zwei Paar verkuppelte Ziegelsteinsäulen weist der Bau auf in den

reizvollen romanischen Doppelfenstern, die von den Querschiffarmen

sich nach den Dachräumen der Seitenschiffe öffneten, heute aber

vermauert sind. 9) Für die Güte der

Arbeit zeugt auch der sehr ordentliche Mauerverband, der kein

Füllwerk kennt.

_______________

9) Diese sonst wohl kaum angewandten

lnnenfenster haben ihr Vorbild in der Ruine der Klosterkirche zu

Hersfeld, die 1043 erbaut wurde. Welchen Zweck mögen diese Fenster

gehabt haben? Vielleicht sollten sie die Beiwohnung der Messe denen

ermöglichen, welche die Kirche nicht betreten durften, sei es daß

sie sich im Kirchenbanne befanden, sei es, daß ihnen wegen

Krankheit, Aussatz, der Eintritt verwehrt war.

16

17

Außenschmuck.

Der

Außenschmuck des Domes beschränkt sich auf die Ausgestaltung der

Tore und Fenster durch Rundsäulchen. Die Leibungen der Tore sind

abgetreppt. Die Wandflächen werden belebt von Lisenen - das sind

halbrunde Wand- und Pfeilervorlagen -, sowie durch Friese, die den

oberen Kanten folgen. An der Chor-Absis, sind sie einfach rundbogig,

an anderen weniger beachteten Stellen rautenförmig, in der Hauptsache

aber kreuzbogig. 10) Reich sind die

Giebel ausgestattet, besonders der der Eingangskapelle. Vom

Gurtgesims steigen hier neun Lisenen auf. Eine Kreisrosen-Blende und

über dieser ein kleines offenes Kreuz füllen das Giebeldreieck, das

wiederum von schräg aufsteigendem Kreuzbogenfries eingefaßt ist. Die

ganze Wandfläche ist von aufwärtslaufenden Zickzackstreifen

verblendet.

Außen scheint der Dom stets Rohbau gewesen zu sein. Nur die kleinen

Felder zwischen den Friesen und zwei schüsselförmige Rundungen, in

welche die Lisenen des südlichen Querschiffes auslaufen, sind weiß

verputzt.

Das Innere.

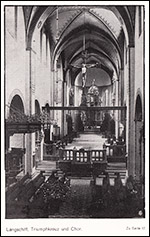

Sinn

und geistiger Inhalt einer Religion suchen sich zu verkörpern in

religiösen Bauten, in Tempeln und Kirchen. Von der Erhabenheit des

Gottesgedankens zeugt schon äußerlich der gen Himmel ragende Bau.

Die lnnigkeit des Glaubens deutet das lnnere an, voll Feierlichkeit

und Sehnsucht, voll ernstem Streben, aber auch fröhlicher Hoffnung;

streng und doch liebe- und verheißungsvoll. Strahlendes Licht

durchflutet warm und hell den ernsten Raum. Goldig, verklärend ruht

es auf dem Symbol der sich für die Sünden der Menschheit opfernden

Liebe Gottes, auf dem Kreuze des Erlösers ln unserem Dome herrscht

kein Dämmerlicht, wie sonst so oft in alten Kirchen. Ein Meer von

Licht flutet durch die zahlreichen Fenster.

__________________________________

10) In der nördlichen Ecke zwischen

Chor und Querschiff sind vier verschiedene Friesarten unauffällig

nebeneinander gestellt. An dieser entlegenen Stelle scheint der

Baumeister erprobt zu haben, welches Muster seinem Werke am besten

anstehen würde. Nebenbei ist dies wohl auch ein Beweis dafür, daß

diese Bauteile zu den ältesten gehören.

17

18

Das

Bauliche zeigt im Innern bei aller Harmonie des Ganzen ein stetes

Wechseln der Formen; kaum eine Einzelheit, die der anderen gleicht.

Eine erstaunliche Beweglichkeit lebhaften Erfindergeistes, der immer

neue Spielarten ersann. Eine wunderliche Lust der Abwechselung.

(Nach Haupt, "Ziegelbau".)

Der lnnenraum hat noch die Einteilung der katholischen Kirche: Der

westliche, untere Teil gehört der Laienwelt, der andere, erhöhte,

von ihm durch die hohe Chorschranke getrennt, der Geistlichkeit.

Letzterer war wiederum zweigeteilt. In dem niederen Chor hatten die

Domherren ihr Gestühl. Der östliche Teil mit der Koncha, der hohe

Chor, enthielt den Hochaltar. Der hohe Chor war dem Bischof und

seinen Statthaltern beim Hochamt vorbehalten; ihn zieren die

"Levitenstühle" heute noch.

Es fällt auf, daß der Chor so außergewöhnlich hoch über dem

Laienschiffe liegt. Sieben Stufen führen zu ersterem empor. Das war

nicht immer so. Erst um 1520 ist dies entstanden, als die heute noch

vorhandenen Fürstengrüfte unter dem Chore angelegt wurden. (S. 43.)

Die Gewölbe.

Im

lnnern zeigen die Seitenschiffe rein-romanische Rundbogenwölbung

Auch der Gurtbogen der Absis ist rund. Im Gegensatz dazu sind Haupt-

und Querschiffe überdeckt von einem langen, schwach-spitzbogigen

Kreuzgewölbe in Form einer Tonne, in welches Stichkappen

einschneiden. Darunter sind starke Steingurte gezogen, die

gleichfalls spitzbogig sind. Hierdurch ist die Meinung entstanden,

die Hauptgewölbe seien erst in spätmittelalterlicher Zeit gebaut.

"Es wird erzählt", sagt G. C. F. Lisch (in "Mecklenburg in Bildern"

VIII. Heft, 1842), "Bischof Johannes von Parkentin, der von

1479-1511 regierte, habe den mittleren Gang der Kirche, der früher

mit den Nebengängen gleiche Höhe gehabt habe, so hoch hinauf gebaut,

wie er jetzt ist, und die nach den Spitzbogen geformten Gurtbogen

der Gewölbe scheinen die Sage zu bestätigen. 11)

__________________________________

11) Die seit 1457 vorhandenen

Strukturs-Register des Domes geben keinerlei Auskunft über solch

späte Erhöhung des Mittelschiffes.

18

19

Baumeister Rickmann (S. 49-51) glaubte dem beipflichten zu müssen.

Es ist nicht glaublich, ein gotischer Baumeister des 15./16.

Jahrhunderts habe einen bedeutenden Bauteil - den Obergaden

- romanisch, wie dieser heute noch steht, dazu noch mit den alten

Steinen des 12./13. Jahrhunderts, ausgeführt. Das beweisen alle

nicht mehr romanischen Teile späterer Zeit am Dom. Es ist wohl

denkbar, daß in der ersten Bauzeit eine Balkendecke vorübergehend

bestanden hat, ehe das Gewölbe durchgeführt war. Das findet sich

heute noch in alten, romanischen Kirchen. Gleichen Gewölbebau wie

der Ratzeburger zeigt auch der ihm so nah verwandte Braunschweiger

Dom, von dem wir genau wissen, daß er 1195 vollendet war. Dabei ist

zu bedenken, daß sich in jener ersten Bauzeit die Formensprache und

Technik der Baukunst bereits abzuwandeln begann in jenen Stil, der

als "Übergangsstil" bezeichnet wird und zur Frühgotik hinüberleitet.

Vertrat schon Architekt Lauenburg die Ansicht von der ursprünglichen

Echtheit der Gewölbe, so hat letzthin Prof. Haupt eingehend

bewiesen, daß Zweifel unberechtigt sind. Dehio (II, S. 396 ff.) sagt

hierüber: "Das scharfkantige Kreuzgewölbe, von derben Gurten

getrennt, auf Schalung gemauert, in den Abseiten rundbogig, im

Hochschiffe spitzbogig, so daß seine Vollendung gegen 1220

anzusetzen ist." Es ist dabei eigentümlich, daß die groben breiten

Gurtbögen, die das Gewölbe zu tragen scheinen, dazu keineswegs

dienen. Beide sind unabhängig von einander und nur oberflächlich mit

einander verstrichen. Das Gewölbe setzt da aus, wo sich Gurten

befinden.

In dies Fragengebiet schlägt noch eine andere, viel beachtete

Seltsamkeit des Domes: Einer der hohen Arkadenbögen - es ist der an

das Turmschiff anstoßende der südlichen Reihe zeigt im Gegensatz zu

allen anderen, rein rundbogigen, den Spitzbogen. Er mußte hier wohl

oder übel zur Anwendung kommen. Die einzelnen Teile des Grundbaues

waren ja nicht in zeitlichem Zusammenhange entstanden. Dabei hat

sich der Baumeister offensichtlich im Grundrisse um ein weniges

verrechnet. Der Pfeiler-Zwischenraum war hier zu schmal geworden.

(Gleiches ist auch anderen Orts beobachtet; in Ringstedt auf Seeland

und in zwei Bogen sogar zu Marienberg bei Helmstedt; siehe Haupt VI,

62.)

19

20

Das

Gewölbe hat nicht nur dem Drucke vieler Jahrhunderte und den

dänischen Bomben 1693 widerstanden, sondern es hat auch einer

gefährlichen Feuerprobe getrotzt. Als Turm und Kirchendachstuhl

infolge Blitzschlages 1893 völlig aus- und abbrannten, widerstand

das Gewölbe. Das Kirchen-Innere mit seinen Kunstwerken ist dadurch

unversehrt bewahrt geblieben.

Die Bedachung, heute aus Schiefer und Ziegel, bestand früher, von

alters her, aus Blei und teilweise aus Kupfer. Mehrfach stoßen wir

in den alten Strukturregistern des Domes auf den "Blidecker uth

Lübeck", der mit "Rollblei" das Dach zu erneuern hat, und auch auf

den "Kannengeter oder Beckenschlager" von Ratzeburg, welche Löcher

im Dache zuzulöten haben. Im Jahre 1537 geschieht bei solchen

Dacharbeiten eines Tönnies KLOPSTOCK Erwähnung, eines ehrsamen

Handwerkers, wie es scheint, des ersten bisher bekannt gewordenen

Vorfahren des Sängers des Messias. -

Zusammenfassend urteilt Haupt: "Überblickt man das Ganze, muß man

staunen über die Untadeligkeit der Technik. Wo ist sonst ein so

großer Bau, der so fest auf seinen Füßen stünde, ohne viel Risse und

Spalten zu zeigen, sich 1/2 Jahrtausend und mehr im Wesen erhalten

hätte? Und dieser ist nicht aus Naturstein, sondern der schlechten

erdigen Masse abgewonnen, aus der erst Steine haben gemacht werden

müssen."

Name und Weihe.

Heinrich der Löwe hatte das Gelübde getan, den Dom der Mutter Gottes

zu stiften. Geweiht wurde er der Jungfrau Maria und dem Apostel

Johannes. Beider Bilder aus ältester Zeit stehen heute noch unter

dem großen Triumphkreuze. Das älteste erhaltene Kirchensiegel - von

1210 - zeigt das einfache Marienbildchen mit der Umschrift: "Sigill.

Sancte Marie Virginis in Raceburg." Ursprünglich scheint auch der

Dom den Namen nach der Gottesmutter geführt zu haben. Eine Urkunde

von 1261 nennt ihn "ecclesia sanctae Mariae in Raceburg".

Später erst

wurde die ganze Kreuzigungsgruppe in das Wappen aufgenommen.

Jedenfalls genoß die Jungfrau höchste Verehrung. Feierliche

Handlungen, so bei Abtretung des Landes Boitin durch die

jugendlichen Herzöge von Sachsen,

20

21

finden

vor dem Bilde der heiligen Jungfrau am Hochaltar statt. Der

Marienkult stand dauernd in Blüte. 1350 stiftet Bischof Volrad ein

großes silbernes Marienbild. Im 15. Jahrhundert erhielt der Dom

mehrere große holzgeschnitzte Bildwerke der Jungfrau, die sich

erhalten haben. Noch 1501 wird in die Eidesformel der Bischöfe

aufgenommen, "den Mariendienst aufrecht zu erhalten", und 1509 stiftete Bischof

Johann von Parkentin Horen zu Ehren der Jungfrau in der Kapelle des

heiligen Martinus; auch wird dem Altar der Maria im Eingang des

Domes ein Benefizium gestiftet. Der Name Mariendom oder

Liebfrauenkirche hat sich allerdings nicht durchgesetzt.

|

Maßangaben. |

| |

|

|

|

Länge des Hauptschiffes ohne die Mauern |

|

60,57 m |

|

Ganze Länge der Kirche mit den Mauern |

|

64,44 " |

|

Länge des Hauptschiffes bis zum Querschiffe |

|

37,17 " |

|

Breite des Hauptschiffes |

|

8,28 " |

|

Breite des Querschiffes |

|

8,28 " |

|

Länge des Querschiffes mit den Mauern |

|

31,37 " |

|

Breite der Seitenschiffe |

|

4,28 " |

|

Ganze Breite der Kirche mit der Kapelle, einschließlich

der Mauern |

|

29,43 " |

|

Breite der Kirche ohne die Kapelle |

|

22,57 " |

|

Größte Höhe des Hauptschiffes |

|

17,29 " |

|

Größte Höhe der Seitenschiffe |

|

8,28 " |

Ganze Höhe der Kirche vom Fußboden

bis zum Dachfirst |

|

26,00 " |

|

Höhe des Hauptschiffes bis zum Hauptgesimse |

|

15,16 " |

|

Höhe des Kruzifixes über dem Chor |

|

5,71 " |

|

Turmhöhe etwa |

|

48,00 " |

____________________________________________________

Hier die

Vorlage der Transkription der Seiten 8-21, auch zum Download:

|

![]()