![]()

PROF. DR. GEORG ROSENTHAL, LÜBECK

|

In: Vaterländische Blätter

[Altes und Neues aus Lübeck]

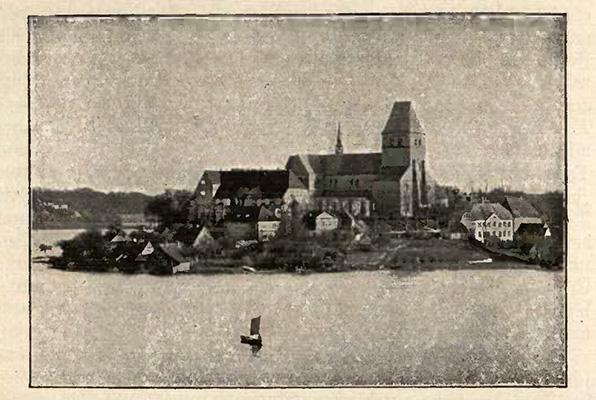

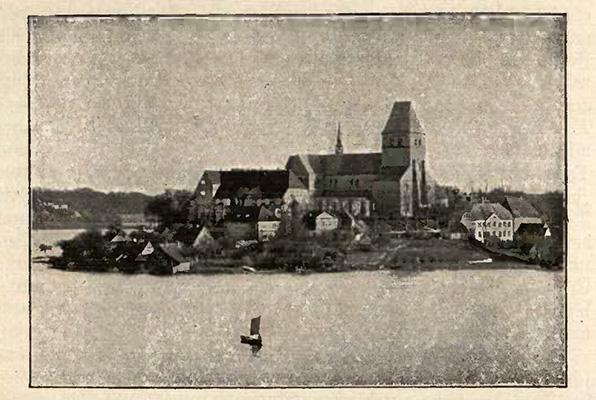

Der Dom zu Ratzeburg.

Wahrhaft malerisch ist der Anblick, den einem vom Bahnhof

zuschreitenden Wanderer der Ratzeburger Dom bietet. Tief eingebettet

mit seinen Grundmauern in umkränzende Häuser und hochbelaubte

Baumgruppen erhebt er darüber stolz sein Haupt. NICHT der feierliche

Stil einer gen Himmel ragenden Kathedrale, die sofort zur

unwirklichen, unsinnlichen Welt hindeutet, NICHT der zierliche Geist

französischer Gotik und Ritterlichkeit, SONDERN ein mit Hilfe der

heiteren Landschaft, des flutenden Sees, der rauschenden Wälder

gestaltetes Bild, bei allen frommen Zwecken doch eine weltliche

Stimmung, ein fröhliches Augenerlebnis, ein Widerspiel bürgerlicher

Tüchtigkeit, so grüßt uns der Ratzeburger Dom.

teils mit Rundstab, teils mit scharfer Kante abgeschlossen. Über den

Lisenen spannen sich gewaltige Gurtbogen. DIE GEWÖLBE SELBST SIND

VÖLLIG RIPPENLOS. Erst die Verselbständigung der Rippen, ein

deutliches Kennzeichen der Gotik, welche die Masse aus gedrungener

Wucht zu strebender Kraft umgestaltet, wandelt den romanischen Stil

grundsätzlich. Die Abwandlung von der einfachen Naht, die der

Ratzeburger Dom weist, zum rechteckigen, rundstab- oder

birnenstabförmigen Profil der Rippen gehört zwar zu den reizvollsten

Kapiteln der Kunstgeschichte, belegt aber zugleich das Eindringen

eines FREMDEN GEISTES, der uns den DEUTSCHESTEN STIL - denn das ist

der romanische trotz seines Namens - VERUNDEUTLICHT. Die äußere

Eingangstür zum Querschiff gibt uns Beispiele des Birnstabprofils.

Unter dem Dache zieht sich an der Außenmauer der bekannte romanische

Rundbogenfries, freilich schon mit leichter Neigung zum gotischen

Spitzbogen; die Wände werden, abgesehen von rundbogig geschlossenen

Fenstern durch Lisenen gegliedert, flach angedrückte Pfeiler, die

dem romanischen Stil eigentümlich sind, Der Turm, der in

quadratischer Form mächtig aus dem Westteil des Doms hervorspringt,

trägt nach einem ungegliederten Mittelstück im oberen Stockwerk

unterhalb seines Daches Fenster, welche unter dem Spitzbogen schon

das einfache Maßwerk des frühgotischen Stils ausfüllt. Der an das

Querschiff der Norderseite anschließende Kreuzgangsarm war romanisch

begonnen. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß mancher

romanische Baugedanke unter drückenden äußeren Verhältnissen

ausgegeben wurde und die Gotik nicht nur den Kreuzgang, sondern auch

anderes im Dome stilwidrig abschloß. Vermag man aber in Gedanken die

späteren Arbeiten und Anbauten energisch fortzudenken, so erscheint

die einfache romanische Basilika in ihrer strengen Wucht und ihrem

feierlichen Ernst als ein erhabenes Zeugnis der gewaltigen Zeit, wo

Deutschland aus deutschem Geiste und aus deutscher Kraft seinen

eigensten Stil schuf. Dieses Erlebnisses sollte man sich unter allen

Umständen zu bemächtigen suchen. Hierzu verhilft auch das romanische

Gestühl im Chor, so sehr es auch mit modernen Stücken ausgebessert

ist. Man versenke sich aber nachdenkend in die starkwandigen, aus

mächtigen Wulsten aufgebauten Stuhlwangen, die vorne mit Rosetten

ausgeschmückt sind, und die viermal fünf Säulenpaare, welche die

haltbare und tragsame Stütze dieser Wangen bilden. So klein auch

diese Säulen - entsprechend ihrem Zwecke - sind, so verraten sie

doch in ihrer gedrungenen, verschiedenartig kannelierten Form mit

dem würfelartigen Kapitell, daß sie aus romanischem Geiste geboren

sind. Gerade das würfelförmige Kapitell verrät den ganzen Sinn

dieser Welt, welche Lasten riesiger Massen nicht auf sich

niederdrückend fühlt, sondern sich diese Lasten aufwärts in die Höhe

zu tragen bemüht. ERDENSCHWERE, ZUM HIMMEL VERLANGEND!! Ein

Gleichnis der deutschen Seele! Gleichsam eine Stilisierung des

Verhältnisses von Erdfläche und sich darüber wölbender

Himmelshalbkugel. Das Querschiff trägt oben an der Westwand

gleichfalls solche Säulen. Alle diese Zeugen erinnern an den

gewaltigen Herzog Heinrich den Löwen, der diese Lande für

Deutschland gewann. Sein Ruhm ist es und bleibt es, Ostholstein und

Mecklenburg dauernd den Wenden entrissen zu haben. Wie ein König

gebot er über sein Herzogtum hinaus in Ostelbien. Mit Recht steht

daher vor dem Ratzeburger Dom ein Abguß des Braunschweiger Löwen,

den er bilden ließ, als sich 1166 ein sächsischer Fürstenbund gegen

ihn verschworen hatte. Nicht zum Sprunge gerüstet, wohl aber nach

vorne sich reckend; fest auf den Vorderbeinen stehend, blickt er

drohend um sich. Leib und Kopf in mächtigen stilisierten Linien, die

Mähne in starken Knäueln zusammengeballt. Gerade diese Stilisierung

ist der romanischen Kunst eigen, die nicht wie die griechische Kunst

das edele Gewächs des Leibes in unübertrefflicher Reinheit bei

Mensch und Tier herausbringen will, so stark auch die Abwandlungen

in den verschiedenen Jahrhunderten sein mögen, sondern die das heiße

innere Lebensgefühl aller Naturerscheinungen gestaltet. Die

geistigen Werte, die der diesseitigen Welt zugrunde liegen, läßt

dieser Stil hervorleuchten. Stärker noch als bei der mystischen

Gotik tritt im romanischen Stil die wahre Geistigkeit alles Lebenden

hervor. Der Künstler des Löwen hatte kein Modell gehabt, wohl auch

nicht haben können. Aber eins hat er unzweifelhaft erreicht: die

königlich trotzige Gebärde dieses Herrschers unter den Tieren, der

sein Recht gegen eine Welt von Feinden verteidigt. Der Geist

10 - Spalte rechts

11 - Spalte links Heinrichs des Löwen ruht auf den kulturellen Anfängen der ganzen Landschaft, auf dem von ihm nicht in seiner herben Schöne vollendeten Dom. sein Glück und sein Unheil, als ihn nach der Schlacht bei Legnano Friedrich-Barbarossa 1181 bis in diese Gegenden verfolgte. Die geistigen Mächte, die sich den ursprünglichen Leib dieses Domes erbauten, heißt es erfassen, wenn unser Besuch nicht nur ein kaltstaunender ein soll! Je schärfer wir uns die romanische Grundstimmung des Domes klar gemacht haben, umso mehr werden wir den FREMDEN GEIST SPÜREN, der mit der GOTIK, DER RENAISSANCE UND DEM BAROCK einzog. Gewiß muß eine Kirche, an der fast 8 Jahrhunderte gearbeitet haben, schließlich als ein Zusammenklang oft wesensverschiedener Ideen verstanden werden können; aber auch dem volkstümlichen Durchforschen muß es klar werden, daß die einzelnen aufeinanderruhenden Schichten letzten Endes der Grundform nicht entsprechen. Das ist gleich bei der Gotik der Fall. Ob wir die zierlichen Birnstabprofile am Südertor des Querschiffs, die zahlreichen himmelgreifenden Spitzbogenfenster, die späteren Arme und verselbständigten Rippen des Kreuzgangs und seine heute verblaßten Malereien, die reichen Meßgewänder unter Glas im rechten Seitenschiff, das hohe Triumphkreuz in der Mitte des weiten Kirchenraumes, die schlanken Bischofs-Epitaphien an den Seitenwänden betrachten, sofort spricht ein anderer Geist zu uns. DIE WUCHTIGE MASSE DER ALTEN ZEIT SETZT SICH IN STREBENDE KRAFT UM: der Zug in die Höhe, weg von Erde, wird unverkennbar. Das Bodenständig-Volkstümliche geht verloren. Deutschland hat nur widerstrebend den Geist französischer Gotik aufgenommen. Wohl gab es eine Zeit der Gotik, wo ihre Statuen noch der Ausdruck eines im ganzen Mittelalter einzigartigen menschlichen Selbstbewußtseins, ein starkes Bekenntnis zu DIESER Erde waren - wir denken sofort an die großen Werke in Bamberg und Naumburg, deren Gestalten die lebendigste Verkörperung der Helden des um diese Zeit (13. Jahrh.) niedergeschriebenen Nibelungenliedes sind -; aber mehr und mehr ringt sich die gotische Kunst zu stolzbewußter, dem volkstümlichen Bewußtsein entgegengesetzter Naturverachtung und Weltüberwindung hindurch. Das verkünden schon die gotischen Stühle im Chor, die aufragenden Fialen mit ihren Knollen und Kreuzblumen, das feine wogende Maßwerk als Füllung der Spitzbogen, die Wurzel Jesses, die aus der Brust Isais hoch aufwächst und über dem irdischen König David und der hehren Himmelskönigin Maria schließlich den Gottessohn, den Heiland und Überwinder der Welt, als Krönung trägt. Das verkündet ferner das Triumphkreuz in der Mitte. Zwei Szenen hatte dem alten Stoffkreise der biblischen Kunst das germanische Christentum hinzugefügt: den am Kreuze die Welt überwindenden Christus und das jüngste Gericht. Mit Gewalt paßte man die neue Lehre einheimischer Volksüberlieferung an. Haben wir zu dem letzteren Bilde einen Beleg in den alten Malereien des Kreuzgangs - Christus thront auf einem Regenbogen und zwei Schwerter fahren aus seinem Munde -, so spricht schon das Wort Triumphkreuz seine Absicht völlig aus. Christus triumphiert über das Irdische. Schon die romanischen Kruzifixe hatten den von Schmach und Leid unberührt gebliebenen Erlöser gezeigt - im St. Annen-Museum in Lübeck ist er geradezu als Volkskönig, nicht nackend, mit der irdischen Krone dargestellt -; aber die Gotik, so oft sie auch zu sinnlicheren Darstellungen des Leidens überging, so hielt sie doch meist an dem Triumphator fest. Wo die Mittel zu einem eigenen Altar fehlten, errichtete sie einen Triumphbalken im Mittelschiff. Unser Christus stammt freilich aus späterer Zeit; aber seine edelen Züge verraten deutlich den Weltüberwinder. Der Germane hätte sich gegen einen schmachbedeckten, dem Menschlichen am Kreuz unterliegenden Christus empört. Johannes und Maria verleugnen nicht ihre gotische Abkunft in den langgezogenen Leibern und Gesichtern, den unplastischen Korpern, den vergeistigten Mienen. Einen blutenden, aber doch festmännlichen Christus finden wir auf einer Kasula (ärmelloses Priestergewand) unter Glas im Süderschiff. Durchweg neigt der Christus der gotischen Zeit still sein Haupt zur rechten Schulter. Der theatralisch nach links zurückgeworfene Kopf gehört erst der Barockzeit an, offenbar unter dem Einfluß der damals gefundenen Laokoonstatue. Ein deutliches Beispiel zu dieser Abwandlung ist der Ecce homo-Kopf des Guido Reni, der Hauptaltar im Lübecker Dom, das

11 - Spalte links

11 - Spalte rechts Kruzifix auf der Höhe der Ratzeburger Kanzel neben dem Bildnis des Predigers Georg Usler. Den alten gotischen Christustypus bringen die "schöne, aus einem Stein geschnitzte Passion", links vom Ratzeburger Hauptaltar, und gleichfalls daselbst die Reste der alten, schon vielfach abgeblätterten Malerei im Stil Hermen Rodes aus Lübeck. Gotischen Geist atmen aber auch die alten Bischofs-Epitaphien; nicht allein die schlanken gotischen Buchstaben der Grabsteine der früheren Bischöfe (in kleinen Quadraten auf dem Steinboden vor dem Altar eingelassen, z. B. Evermodus epus. primus), sondern auch die lebensgroßen Gestalten, oft in feierlicher Dalmatika (Obergewand). So des Ulrich von Blücher, der in seiner Dalmatika mit segnender Gebärde dem Bischof Bocholt im Lübecker Dom gleicht, oder des Joh. de Crempa oder des Ludolfus de Razeborch mit langem, feinem Gesicht und eingebohrten Papillen in den Augen. Besonders fällt Joh. Stalkoper, der Goldmacher, auf mit schon sehr viel individuelleren Zügen. Eine gekünstelte gotische Architektur rahmt oft die Bischöfe ein, Fialen und Türme ragen um sie hoch empor, eine krause, unentwirrbare Linie umschlingt sie. Ein eignes Leben führt ihre Kleidung. Zwar nur in eingeritzten Linien angedeutet, wirft sie doch mächtige Falten, die das Körperliche ganz zurücktreten lassen, um so mehr aber die Geistigkeit der Menschen herauszubringen suchen. Denn im Grunde war der gotische Mensch auf das seelische Leben eingestellt. Ganz im Gegensatz zu dem Hellenen, der ausschließlich des Leibes Schönheit wiedergab, grübelte der Gotiker über die tiefen Geheimnisse der Seele nach. Wo es nur anging, suchte er das Menschenantlitz zu beseelen, nicht nur den Reiz der Formen an sich zu geben. Das heiße Leben, welches seine Glaubenshelden durchglühte, kündete sich nicht zum wenigsten in den wogenden, flutenden, steigenden, fallenden, sich kreuzenden Gewandfalten an. Vom inneren Leben spricht auch das gotische, nach innen blickende Auge, sprechen die gespreizten Hände, die ausgebogenen Hüften. Der Leib scheint auf gotischen Bildern oft verstümmelt, und der Hellene hätte sich mit Entsetzen von ihnen gewendet. Aber etwas anderes leuchtet in sieghafter Schöne durch die verrenkten Körperformen: die tiefinnerliche Seele, die um ihre Erlösung ringt. Über Wotan und seine Welt ist längst die Götterdämmerung hereingebrochen. Walhall ist zertrümmert. Die Boten Norberts, des Prämonstratensers aus Magdeburg, haben nicht nur über die Wenden gesiegt. Die Malereien des Kreuzganges erzählen in neuem Geiste die seltsame Geschichte der Menschheit von der Schöpfung bis zur Erlösung durch Christus und durch die sündenvergebende katholische Kirche. Weltüberwindung und Naturverachtung ist der Grundzug, der durch alle Schöpfungen dieser Gotik geht. Wie schwer einst diese ganze, dem Volke wesensfremde Bildung eingedrungen sein muß, davon kann man sich heute einen Begriff machen, wenn man das Gegensätzliche des Romanischen und Gotischen nachempfinden kann. Aus dem romanischen Stil leuchtet noch ein Stück Walhallas hervor. Wer sich zunächst ganz in die romanische Grundstimmung unseres Domes eingelebt hat, wird unzweifelhaft die Gotik, so deutsche Züge sie auch allmählich angenommen hat, doch als einen Geisteshauch aus fremden Landen empfinden. Der Geist Heinrichs des Löwen und seine innerlich ethische Kunstanschauung ist ihr entgegengesetzt. Vielleicht ist diese Erkenntnis das bedeutsamste Erlebnis in dem leicht übersichtlichen Dome. Ganz anders, ja GERADZU UNDEUTSCH ist der Geist, welcher in den die Kirche überwuchernden Barockschöpfungen atmet. Charakteristisch fällt sofort die Stiftung Hartwigs von Bülow, links vom Hochaltar, auf. Die gotischen Innentafeln und Apostelgestalten hat er durch seine silbernen Standbilder, besonders den mächtigen Christus mit flatterndem Gewande (jetzt verschlossen gehalten) und vor allem durch die 16 Bilder der Außenflügel übertrumpfen wollen. Auf ihrer Toga trugen die römischen Senatoren einen Purpurstreifen als Besatz; so findet sich durchweg in der Kirche, ob an den Kanzelbildern, ob an den Marmordarstellungen des Altars, ob an Epitaphien oder an Bülows Passion ein goldener Besatzstreifen. Eine fremde Pracht dringt herein. Ein goldener Flitter legt sich über die deutsche Kunst. Wohl sind alle Personen durch klare Scharniere ihrer Gelenke ausgezeichnet, aber der Christus mit seiner eleganten Haartracht, seiner glatten Schönheit, seinen weltmännischen Gebärden ist durchaus undeutsch empfunden. Wie konnte er in den Dom Heinrichs des Löwen hineinkommen! Italienische Vorbilder 11 - Spalte rechts 12 - Spalte links

aben hier sehr stark eingewirkt; in dem einen Henkersknecht, der Christus am Pfahle geißelt, möchte man bei seiner zum Schlagen ausholenden Haltung den David des Bernini wiedererkennen. Undeutsch muten ferner die zahlreichen die Epitaphien umrahmenden Säulen an, SO UNDEUTSCH WIE DIE BEIDEN DORISCHEN SÄULEN AUF DEM MARKTPLATZ. Die griechische Säule war ein herrliches Gebilde - in Griechenland Griechische Kultur ist schlechthin ein Höhepunkt der menschlichen Entwicklung, und wir können das Höchste und Beste von ihr lernen, wenn wir sie als bodenständiges Gewächs betrachten lernen. Aber die Übertragung auf unsere Kultur, die sinnlose Ubernahme einzelner Bauglieder des Südens in unsere Welt, die Verwendung ihrer Formensprache ist ein Stück Barbarentum, dem selbst ein Goethe unterlegen ist. Die zwei Säulen auf dem Markt drücken unsern ganzen Tiefstand aus. Nicht viel anders wirken die Säulen ohne Grund und Sinn als Ausschmückung der Epitaphien, der Kanzel, der Lauenburgischen Kapelle. Zier ohne inneren Grund wird zur Unzier. Eine romanische Säule mit ihrem Würfelkapitell an rechter Stelle wirkt wie eine dorische Säule am Tempel zu Pästum. Das sind beides Naturprodukte, so verschieden auch die Aufgaben beider Säulen sind. Aber die Renaissancesäulen gehören nicht in unsere Kunst hinein. Dazu kommt die zwecklose Fülle der Schnörkel und Allegorien (Totenköpfe, Muscheln, Kartuschen usw.). Dabei soll nicht verkannt werden, wie volkstümlich anderseits manche Geschichten der Passion erzählt werden, wie wundervoll der Raum erweitert und die Perspektive vervollkommnet worden ist. Man sieht ordentlich die deutsche Volksseele im Kampf mit dem Süden Europas. Rechts vom Altar aus dem Epitaph der Herzogin Katharina von Lauenburg findet sich eine hinreißende Erzählung der Passion in vier hintereinander angeordneten Szenen 1. 2 Hauptfiguren aus Marmor, ein geharnischter Mann und eine Frau in knieender anbetender Stellung; 2. die würfelnden Kriegsknechte und Johannes, an den Kreuzesstamm gelehnt; 3. der Hauptmann und das Kriegsvolk um die drei Kreuze: 4. die sich hochtürmende Stadt dahinter. Offenbar ist die Szene eines Passionsspiels vom Marktplatz in die bildende Kunst übertragen. Unübertrefflich ist die Haltung des Hauptmanns, überzeugend der hingebende Schmerz der Leidtragenden. Auf der Predella des Altars treffen wir auf eine eigenartige Darstellung des Abendmahls. Jesus bildet mit Johannes an seiner Seite und Judas über den Tisch hinweg eine Gruppe nach Matth. 26, 23: "Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, wird mich verraten." Im Sinne des Barockstils bringen die Gewandfalten und die Haartrachten durch starkes Spiel von Licht und Schatten einen außerordentlich malerischen Anblick hervor. Barock ist auch die vorherrschende Diagonale aus manchen Bildern, und sollte sie selbst nur durch das Spruchband vom Munde eines Knieenden oder Sterbenden zu Christus am Kreuz über eine sonst leere Mittelfläche hingezogen sein. (Im Norderschiff die Epitaphien von Strahlendorfs und von Parkentins.) Es ist der Tod volkstümlicher Kunstbetrachtung, wenn man nicht von wenigen großen Gesichtspunkten ausgeht, sondern die Schätze einer Kirche Stück um Stück betrachtet. Dabei verwirrt sich alles. Darum wollte ich in vorliegender Schrift,*) _________________________________________________________ *) An Quellen lagen mir vor: die nur handschriftlich vorhandene CHRONIK der Dompropstei und RICKMANN, die Domkirche zu Ratzeburg (1881). Für die allgemeinen Grundlagen des romanischen und gotischen Stils: DEHIO, Geschichte der deutschen Kunst (1919) S. 46, 69, 189, 256, 285, und GENEWEIN, fom Romanischen bis zum Empire (1905). Für die Geschichte Heinrichs des Löwen: JASTROW-WINTER, die Hohenstaufen (Bibliothek deutscher Geschichte). 12 - Spalte links 12 - Spalte rechts die ich am liebsten im Dom selber gelesen sähe, an ein einem einfachen Beispiel das Schicksal der deutschen Kunst darstellen. Sie teilt das Schicksal aller Kulturen: an ihre erdgeborene Kraft drängt immer fremd und fremder Stoff sich an. Sie führt einen leidenschaftlichen Kampf. Einst trotzig wie der eherne Löwe Herzog Heinrichs; dann aber doch fremden Gewalten nachgebend. Das Volkstümliche verliert an Boden, die Sprache volksfremder Gelehrsamkeit überwiegt. Wem sich der Dom so als eine Summe von geistigen Kräften darstellt, der wird, wenn er auch das Schicksal nicht zu ändern vermag, doch sein Herz mit neuer, stärkerer, weil verstehender Liebe zum Vaterlande erfüllen können.

Prof. Dr. Georg Wilhelm Otto Rosenthal (* 23. Januar 1874 in Berlin; † 16. März 1934 in Lübeck) war ein deutscher Klassischer Philologe und Pädagoge. Nach mehrjähriger Tätigkeit als Lehrer in Berlin und Finsterwalde besetzte der Lübecker Senat im Mai 1918 die vakante Stelle des Direktors am Lübecker Katharineum mit Rosenthal zum 1. Oktober des Jahres neu. - Rosenthals Anliegen, kunstgeschichtliches Wissen verständlich zu vermitteln, spricht aus dem vorliegenden Artikel, aber auch aus seiner 1920 erschienenen Publikation: "Die Marienkirche zu Lübeck - Eine volkstümliche Anleitung, unsere schöne Kirche verstehen und lieben zu lernen", versehen mit dem Hinweis: "Für Fremde und Einheimische, besonders aber für Lübecks Schüler." (Verlag der Lübecker Verlagsanstalt Otto Waelde, Lübeck) |